データ活用で価値を生み出そうとする企業は増えています。一方、各企業の抱える問題や状況は様々であり、試行錯誤しながらデータマネジメントを推進しています。この問題に対応するため、データマネジメントの価値研究会では、データ活用による価値創出を実現するための実践的な方法や、データマネジメントの担当者が経営陣や現場を巻き込む方法を研究しています。

今回は、三井住友ファイナンス&リース株式会社 實方さんが2024年5月に寄稿されたJDMC会員向けのリレーコラム「二人三脚ですすめるデータ活用 現場とデータマネジメント部、理想の関係性は?」について、研究会としてもう一歩突っ込んで聴こう、と實方さんと上司の笹川さんに直接インタビューをしてきましたので、その様子をレポートします。コラムでは語られていない、現場を巻き込んだデータ活用の苦労や工夫について、具体的なエピソードを教えていただきました。

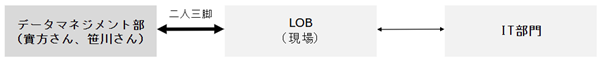

※三井住友ファイナンス&リース株式会社の二人三脚体制

■話してくれた人(三井住友ファイナンス&リース株式会社)

笹川さん

三井住友ファイナンス&リース株式会社

データマネジメント部 シニアスペシャリスト

實方さん

三井住友ファイナンス&リース株式会社

データマネジメント部 スペシャリスト

■聞いた人(データマネジメントの価値研究会)

| 西村 祐亮 | 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 IT企画部企画開発G |

| 佐藤 匠 | キリンビジネスシステム株式会社 品質管理統轄部データマネジメントオフィス |

| 小山 真美 | 株式会社エナリス IT統括本部システム開発部DX推進課 |

| 深野 嗣 | 株式会社パタンナー |

| 柳澤 翔太 | 富士通株式会社 ジャパン・グローバルゲートウェイ データマネジメントリードチーム |

| 林 惠美子 | Ridgelinez株式会社 Technology Group |

左から 深野(株式会社パタンナー)、小山(株式会社エナリス)、柳澤(富士通株式会社)、

實方さん(三井住友ファイナンス&リース株式会社)、笹川さん(三井住友ファイナンス&リース株式会社)、

西村(東京海上ミレア少額短期保険株式会社)、佐藤(キリンビジネスシステム株式会社)

■LOB(*)の業務課題を解決することで関係を構築

*Lines of Business:企業における基幹業務やそれを遂行する部署のこと

データマネジメントの価値研究会(以下研究会):コラムで紹介のあった、「二人三脚体制」を実現するまでにどのような経緯があったのでしょうか。

實方:二人三脚体制構築の契機となったのはLOBの人財育成です。データマネジメント部主催のSQLやBIツール、データリテラシー向上などの研修とフォローを行う過程で、LOBに「データ活用推進リーダー」となる人を見つけることができました。この担当者が抱える業務課題を一緒に解決していくことで「二人三脚」の体制ができていきました。現在はデータマネジメント部とLOBの窓口を設置し、よりLOBの業務課題に入り込んだフォローができる体制にしています。

研究会:LOBに対してどこまで手を動かしてフォローをするか悩むことが多いですが、データマネジメント部が行うフォローで気を付けていることはありますか。

實方:気を付けているのはなんでも屋にならないことです。審査の自動化や、各業務の効率化ツール構築・導入などのフォローを行ってきましたが、データマネジメント部はあくまでもサポート部隊であり、アドバイスやフォローは行っても、業務課題の解決はLOBという役割分担を基本にしています。

笹川:データマネジメント部がフォローに入り業務課題を解決することで、社内での知名度や期待値が徐々に上がってきました。私は常々、データマネジメントやデータガバナンスの整備よりも先に、データに関するユースケース、活用したい業務を掘り起こすべきだと考えています。そのため、以前はデータマネジメントやデータガバナンスの検討は時期尚早と考えていましたが、最近になってユースケースが増えてきて、各部の期待値が上がってきたことにより、ようやくデータマネジメントやデータガバナンス系の施策に着手できるタイミングになったと感じています。これらの活動や整備により、業務課題の解決の実績がさらに拡大する良い循環を生み出せると考えています。

■データ活用に強い意欲を持ったリーダーの発掘と支援

研究会:コラムで紹介のあった、データ活用の推進にとても重要な「データ活用に強い意欲を持ったリーダー」をどのように発掘しているのでしょうか。

實方:データマネジメント部からLOBに業務課題と解決の方向性を提起し、そこに賛同する人を見つけます。

笹川:将来的には、LOBの部長に必要なスキルを伝え、リーダー候補を指名してもらう方法も考えています。

研究会:スキルのお話が出ましたが、リーダーにはどのようなスキルが必要でしょうか。

實方:どういう業務課題があり、どのように解決するか考えることができる業務要件定義力が重要です。もちろんデータ分析スキルも必要です。

研究会:リーダーが活躍するために、どのような支援をされていますか。

實方:「DXドライバー」という社内の認定制度を通じて、成果を評価しています。そしてその成果を、データマネジメント部内の社内広報を専門とするチームが、毎月全社に発信しています。リーダーのモチベーションをさらに高めると共に、他の方にも「自分もやってみよう」という気持ちを持ってもらうためです。発信内容は、レポート化による工数削減効果や実際の取り組み紹介など、定量と定性の両面の情報です。

笹川:SQLや機械学習を行うDataRobotなどの手厚い研修も行っています。データマネジメント部が深く入り込んで支援しています。

■DXの一番のポイントは、テクノロジーを誰でも使いこなせるようになること

研究会:多くの会社においてIT部門とIT部門以外でコミュニケーションが難しい部分があると思いますが、貴社もありますか。

笹川:ありますね。例えばデータ活用のために、データマネジメント部と当社のIT部門であるICT企画部/ICT開発部で社内のデータを集約する基盤を構築した時です。IT部門がシステム構築のベンダーと採用技術や詳細な仕様を決めていったことにより、ユーザの利便性の観点で若干使いづらい仕様になってしまったことがありました。

研究会:それはお困りでしたね。そのような状況をどのように解決するのでしょうか。

笹川:予算の都合などもあるので、全ての要望に応えてもらえるとは思っておりませんが、もう少し密に仕様の詳細について擦り合わせしたかった、と思っています。幸い、データマネジメント部はやりたいこと・実現したいことが明確です。前職でシステム開発の経験があるメンバーもおりますので、ICT企画部/ICT開発部に対して、要件を整理して提示し、現実的な落としどころを見つけることが可能だと思っています。また、通常であればICT企画部/ICT開発部が担当するようなテーブルの設計なども、一定程度我々で対応することで、IT部門の負荷軽減が可能です。このような提案や相談を繰り返すことで、ようやくICT企画部/ICT開発部との関係性も良好になってきたと感じます。

研究会:データマネジメント部のほうから、ICT企画部/ICT開発部の領域に踏み込んだ活動をされているのですね。技術的に難しい部分がありませんか。

笹川:データマネジメント部にはIT出身者もおり、最近はビジネス部門でも作れる・使えるマネージドサービスが揃っていますので、我々であればそれらを最大限活用することが可能と考えています。DXの一番のポイントは、かつてはIT部門しか扱えなかったテクノロジーを、ビジネス部門が主体的に使いこなせるようになることだと思います。

■データ活用の全社展開に向けての施策

研究会:各LOBで生まれたデータ活用の事例を全社に展開させていくうえで、課題はありますか。

實方:全社のデータ活用スキルがまだまだ低いところに課題感を持っています。BIを使った「データの可視化」に取り組める社員は増えましたが、次のステップである「データ分析・解析」をできる社員がまだ少ないです。

研究会:なるほど、スキル面に課題を感じているのですね。「データ分析・解析」をできる社員を増やす施策は、どのようにお考えですか。

實方:選抜式の社員研修を検討しています。対象社員をLOBの部長が選抜し、データマネジメント部から手厚く研修するプランを考えています。

笹川:スキル面以外では2つの課題感を持っています。

1つ目は、今までは抽象的だった「データで解決したい業務課題」が具体的になってきたことで、活用するデータそのものに対するデータ課題が出てきたことです。データのユースケース起点で、認識されたデータ課題を解決するデータマネジメント施策をこれから仕掛けていきたいと思います。2つ目は、データ活用の全社展開において「経営陣の理解と協力」が重要ですが、データマネジメント部から経営陣にデータ活用の成果を伝える場が限られていることです。そのため経営陣とのコミュニケーションを強化したいと考えています。例えば事業ごとの施策を可視化し、データ活用の全体像を示すことで、経営陣の理解および具体的な指示を得られる取り組みが出来たらよいなと考えています。

■LOBが抱える業務課題を組織横断で支援

研究会:事前に伺ったところによると、LOBと定期会議を開催し、様々な業務課題が持ち込まれるとのことでした。具体的には、どのような業務課題が持ち込まれていますか。

笹川:例えば社内データを蓄積したデータウェアハウス(DWH)と分析レポート用のTableauに関する細かい業務課題の持ち込みが年間30件近くあります。経営観点で重要でも、すぐには解決できない業務課題もあります。

研究会:Tableauだけでも数多く持ち込まれるのですね。すぐに解決できない業務課題はどのように対応しているのですか。

笹川:プロジェクト化(PTと呼んでいます)します。プロジェクト化して、状況を経営陣に報告しながら組織横断の活動をしています。

研究会:LOBが業務課題を持ち込み易くするために、工夫していることはありますか。

笹川:LOBに対して、3つの条件に合う業務課題があれば気軽に相談して欲しいと話しています。1つ目は業務上の課題が明確、2つ目はやりたいことを実現するデータがありそう、3つ目は活用するデータは参照や検索のみで更新をしない、です。更新処理が必要になる場合は、入力画面の開発やエラーチェック、更新ログやバックアップ取得など、業務システム的な手当てをしたほうが良いケースもあると思いますので慎重な検討が必要だと考えています。もちろん業務課題が抽象的でも支援しています。

■データ活用を推進するためのメタデータとデータ品質に対する取り組み

研究会:データ活用でポイントの1つとなるメタデータに対して、何かデータ課題はありますか。

實方:他の部から来たデータを加工し、結果を他の部に渡し、さらに他の部に渡してレポートに使用する、いわゆるデータのバケツリレーがあります。そうしますと、データの源泉(メタデータのデータリネージ)がわからず、データを深掘して詳細な情報を得たい時や要件の変更が必要な時、また不具合が発生した際の原因調査時など、非常に時間がかかってしまいます。

研究会:データの源泉が分からないことはありますね。そのデータ課題に対して取り組まれていることはありますか。

實方:データの源泉を解析し、レポートに必要なデータ(データマート)を自動生成する仕組みを構築して、データの活用者に提供しています。この取り組みを通じて、データの活用者と一緒に作業内容やロジックの確認を行うことで、本来意味のあるレポートの運用整理にも結び付いています。またデータの活用者がデータマートの用途を分かるように、データカタログを整備していきます。

笹川:データカタログという名前は、システム寄りの印象を与えるため、「データ解説書」という親しみやすい名前を考えています。データ解説書はデータマートの用途を業務的に理解できる読み物にしたいと考えています。

研究会:そのデータ解説書が必要となるのは部門横断でデータを活用する時だと思いますが、部門横断でのデータの活用状況はいかがでしょうか。

笹川:部門横断でのデータ活用は、データサイエンティストは行っていますが、 LOBは自部門のデータに閉じた活用が多いです。

研究会:LOBはこれからなのですね。LOBが部門横断のデータ活用をしていくために、取り組まれていることはありますか。

笹川:全社データマートとデータ解説書をセットで提供し、活用し易くしたいと考えています。そうすると部門横断でのデータ活用のニーズがよりたくさん出てくると考えています。

研究会:データ活用で重要となるデータ品質に対して、取り組まれていることはありますか。

笹川:データ品質に対する取り組みはこれからになります。前述のデータマートの利用頻度が今後高まってくると思いますので、それにあわせまずは簡易的な内容、観点で定期的にデータをチェックすることから始める予定です。

■BI製品で効果を出すための打ち手およびBI製品とExcelの使い分け

研究会:DX推進としてBI製品を導入したが活用に悩む会社がある中、貴社は今まで使用していたExcelからBI製品へ切り替えたことで、どのような効果を出せたかお聞かせください。

實方:データを可視化することで直感的に理解しやすくなり、LOBがインサイトを得て次のアクションに繋げられるようになりました。

研究会:アクションに繋がっているのですね。そのような効果はなぜ出せたのでしょうか。

實方:BI製品で「何をしたいのか?」という業務課題が明確だったからです。

逆に「周りがやっているのでなんとなく自部門もやらなければ」と業務課題が不明確だと上手くいきません。不明確な場合はデータマネジメント部がサポートし、業務課題を5Wで明確化します。

研究会:業務課題の明確化が重要なのですね。社内へのBI製品の浸透がなかなか進まないことがありますが、どのように浸透させたのでしょうか。

笹川: 2ステップで浸透していきました。最初に DWHからBIまで全自動の定型レポートの作成を実現し、効率化とコスト削減を達成することで、BI製品の価値を実感してもらいました。次に使い慣れてきたBI製品を利用し、データの可視化からインサイトが得られることを実感してもらいました。

研究会:段階を経て浸透したのですね。何でもBI製品に切り替えたほうが良さそうに見えますが、Excelが適している場合はありますか。

實方: BI製品では参照したデータをその場で更新することが難しいため、更新が必要な場合はExcelが適しています。また、BI製品では構造化されていないデータの可視化が難しいため、その場合もExcelが適しています。BI製品と Excelの使い分けもデータマネジメント部でサポートしています。

■データ活用における業務課題の本質を見抜く力の重要性とその身に付け方

研究会:コラムで紹介のあった、「データ活用を進めるためには高いITスキルが必要」という点について、ハードルが高いように感じますが、いかがでしょうか。

實方:確かにITスキルは必要です。でも、より重要なスキルは「業務課題の本質を見抜く力」、つまり要件をまとめる力なんです。このスキルがデータ活用には不可欠と考えています。

研究会:なるほど、ITスキルだけではないのですね。「業務課題の本質を見抜く力」はどのように身に着けるのでしょうか。

實方:業務課題を導く手法の研修をデータマネジメント部が LOBに実施しています。さらに、データマネジメント部がLOBに入り込み、一緒に業務課題を言語化し、解決までをサポートしています。このプロセスにより、LOBはデータ活用の価値を実感し、自然と学習意欲が高まり、スキルを身に付けていきます。

研究会:そこまでサポートするのですね!LOBと深い信頼関係を築けた理由は何でしょうか。

笹川:それは「内製化に向けて人材を揃えたこと」と、「業務課題の解決に真剣に並走したこと」だと思います。一緒に取り組む姿勢で対応してきたことが、信頼を生み、良好な関係につながりました。

研究会:本日はとても貴重なお話をありがとうございました。LOBとの関係構築の進め方、データ活用推進リーダーへの支援、データ活用推進の施策、そしてBI製品の効果の出し方など、これらはデータ活用を実践するために非常に参考になります。

本記事に書き切れなかった内容がまだまだあります。興味のある方はぜひデータマネジメントの価値研究会にご参加ください。

研究会参加方法

JDMC会員サイトにログインして、参加申請を行ってください。

※ログイン方法がご不明な方は事務局まで(info(アットマーク)japan-dmc.org)

[会員サイト・ログイン]

[会員サイトについて]