近年、システムの設計・開発・運用を多国籍のメンバーで推進するプロジェクトが増えています。多様な視点や高度な技術力を結集できる一方で、文化やビジネス慣習の違いによる課題も少なくありません。

そこでJDMCコミュニティは「グローバルシステム開発:インド人エンジニア、Jayesh氏とPankaj氏が語る成功事例・失敗事例」というテーマでセミナーを開催。NTTデータ先端技術にてグローバル開発の最前線で活躍する2人のエンジニア、ガバ・パンカジ氏(以下、パンカジ)とジョグレカル・ジャエーシュ氏(以下、ジャエーシュ)を招き、その豊富な実務経験に基づく“リアル”なお話を伺いました。

■スピーカー

- ガバ・パンカジ(Gaba Pankaj)氏

株式会社NTTデータ先端技術ソフトウェアソリューション事業本部 副事業部長

インドの大学を卒業後、2000年問題対応からキャリアをスタート。北米向け案件やHCLテクノロジーを経て、NTTデータグループのバーテックス勤務などを経歴に持つ。現在はグローバル開発やグローバルビジネスを手掛けるチームのリーダー。 - ジョグレカル・ジャエーシュ(Joglekar Jayesh)氏

株式会社NTTデータ先端技術ソフトウェアソリューション事業本部 グローバルテクノロジー担当部長

2005年に電子工学修了後、インドの大手企業で組み込み系の開発・テストに携わる。2010年にNTTデータグループに入社し、インド拠点でモバイルアプリケーション開発を担当。2013年から日本に拠点を移し、ハイブリッドSitecore開発などに従事。

1. インド拠点から見たグローバル開発のリアル

パンカジ:まず、世界のIT市場における日本の立ち位置と、NTTデータのインド開発拠点――特にプネ(Pune)拠点の強みについてお話します。

世界のITサービス市場はアメリカが圧倒的なシェアを誇り、日本はイギリスと同程度の規模です。日本では、IT人材の多くがユーザー企業ではなく、ITベンダーやSIerに所属している点が特徴ですね。ユーザー企業のIT人材不足やITベンダーへの依存度の高さが、ここからも見えてきます。

一方、オフショアリング先としては、中国からベトナムへのシフトが見られる一方で、インドも約10%のシェアを占めています。インドのIT人材は非常に豊富で、その数は日本の約2倍。2030年には約79万人のIT人材不足が予測されている日本にとっては、魅力的なパートナー候補と言えるでしょう。

NTTデータのインド開発拠点は28年以上にわたり日本向け開発に特化してきた実績があり、約4万人のスタッフがいます。特にプネ(Pune)拠点は、約半数が日本案件、残り半数がそれ以外の案件を担当しているのが特徴です。

2. 日印の視点から見る開発現場の課題

ジャエーシュ:オフショア開発の現場では、文化の違いによる課題が多く発生しています。例えば、日本側からは「言われたことしかやらない」「残業をせずに帰ってしまう」「もっとヒアリングを徹底してほしい」「納期が遅れることが多い」「サービスの品質に不満がある」「ドキュメントの品質にも、改善の余地がある」といった声をよく聞きます。

一方のインド側は「作業範囲が不明瞭」「背景説明が不足している」「日本人は働きすぎ」「役割分担が曖昧」「責任分界点が不明確」などの意見を持っています。両者の食い違いの根底には、異なる文化環境で育まれた価値観や行動様式の違いがあると感じます。

ここでご紹介したいのが、エリン・メイヤー氏の著書『異文化理解力』です。この本は、文化の違いを理解するために、非常に参考になるものです。著者は、コミュニケーション、評価、リード、意思決定、信頼関係、反対意見への反応、スケジューリングという7つの指標で各国の文化を比較しています。

例えば、コミュニケーションではアメリカが「ローコンテクスト」、日本が「ハイコンテクスト」、インドは中間あたりと分析されています。日本は「一を聞いて十を知る」文化が根付いていますが、アメリカは一つひとつ丁寧に説明しないと意図が伝わりません。

また、コミュニケーションの責任はどこにあるのか。ここにも違いがあり、ハイコンテクスト文化では「聞き手」に、ローコンテクスト文化では「教える側」に責任があるとされています。

評価指標においては、日本は間接的なフィードバックを好む傾向にあります。それに対し、アメリカやインドはネガティブなフィードバックも含めて、率直に、直接的に伝える傾向が見られます。

さらに、意思決定です。日本では根回しによる合意形成が重視されますね。一方、インドを含む海外では、全員がフラットな立場で、徹底的に議論を尽くし、結論を導き出すスタイルが一般的です。

これらの文化差は、ITビジネスにおける考え方やアプローチの違いとなって表れてくるのです。例えば、HP社の調査によると、アメリカではソフトウェアは「ビジネスを成功させるための道具」という意識が強く、リスク分散や短期的なリレーションシップが重視されます。一方、日本ではソフトウェア開発は「ものづくり」の精神が根底にあり、リスクはSIer側が負い、長期的な関係が特徴と言えます。インドは、どちらかというと「サービスを提供する」というマインドセットが強いと言えるでしょう。

3. 異文化を乗り越え、グローバル開発を成功させるために

パンカジ:日本の品質に対する要求水準は高く、簡単には到達できないと日々感じています。では、異文化の壁をどう乗り越えればいいのか。私とジャエーシュは、長年の経験から「インド-日本コンテクストのプロジェクトマネジメント」というフレームワークをまとめました。

ポイントは、ソフトウェア開発の各工程(プランニング、要件定義、デザイン、コーディング・テストなど)ごとに、日本とインドの文化差を考慮した具体的アクションを取ることです。

- プランニング/要件定義

コミュニケーションは「聞き手の責任」。インド側から積極的に質問する必要があります。日本人はテキストより画像のほうが直感的に理解しやすい場合が多いので、図解などを活用するのも有効です。 - デザイン工程

最終的な設計だけでなく、そこに至るプロセスを共有することで、認識の齟齬を防ぎます。 - コーディング・テスト工程

ドキュメントやコードコメントなどをしっかり整備し、属人化を防ぐ。日本では単体テストを必須とするケースも多いので、インド側にも十分理解してもらう必要があります。 - テスト工程

詳細なテスト仕様やエビデンスを残すことが重要。日本の開発では一般的ですが、インドでは必ずしも当たり前とは限りません。

ソフトウェア開発プロジェクトの各工程、例えば、プランニング、要件定義、デザイン、コーディング・テスト、テストなどの各工程において、日本とインドの文化差を考慮した具体的なアクションを取ることが、肝要であると考えています。

4. 成功事例から学ぶ、グローバル協業のヒント

パンカジ:さらに、組織レベル、個人レベル、双方で努力を重ねることも重要です。組織レベルでは、プロセス、役割、責任、品質に関する合意を形成する、などの取り組みが、まず必要となるでしょう。その上で、個人レベルで様々な取り組みを行ったとしても、文化の違いから生じる課題は、やはり残る可能性があります。その解決には、異文化理解や異文化コミュニケーションを対策として講じる必要があります。

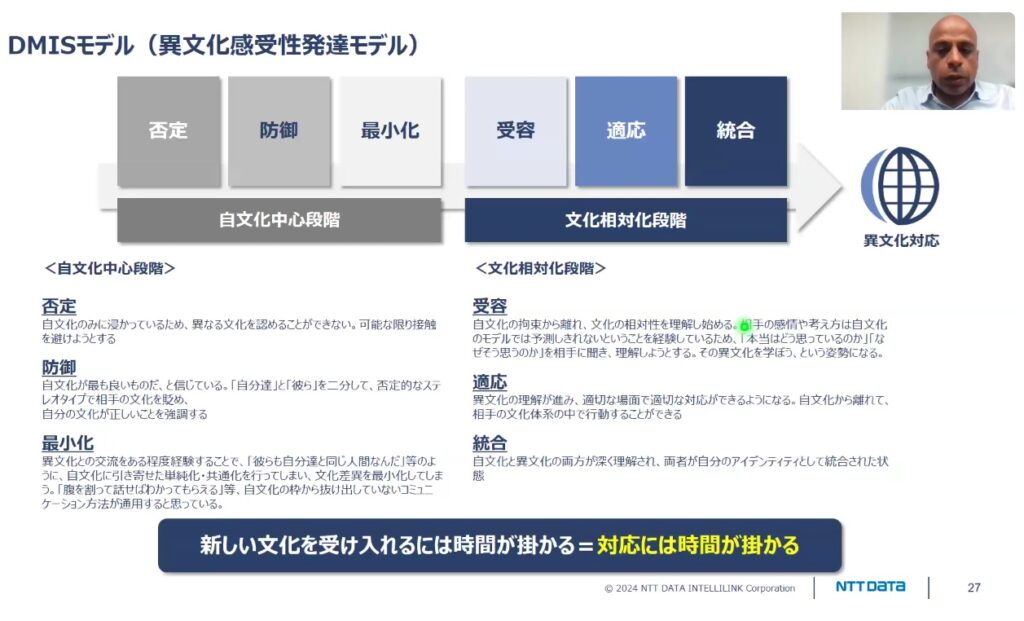

アメリカのコミュニケーション学者ミルトン・ベネットが開発した「異文化感受性発達モデル」(Development Model of Intercultural Sensitivity: DMIS)によると、人間は異文化に対して、最初は「否定」から入るものです。そして徐々に防御、最小化、そして受容、適応、統合という段階に進んでいく。いずれにしても、異文化への対応には時間がかかるということを、まず前提に置くべきでしょう。 そして、異文化コミュニケーションを実践する上で、最も大切なことは何でしょうか。それは、特定の国の文化が優れているとか、劣っているとか、そういうことではありません。「違いがある」という事実を理解し、お互いの文化を理解し合うこと。これこそが最も重要なのです。

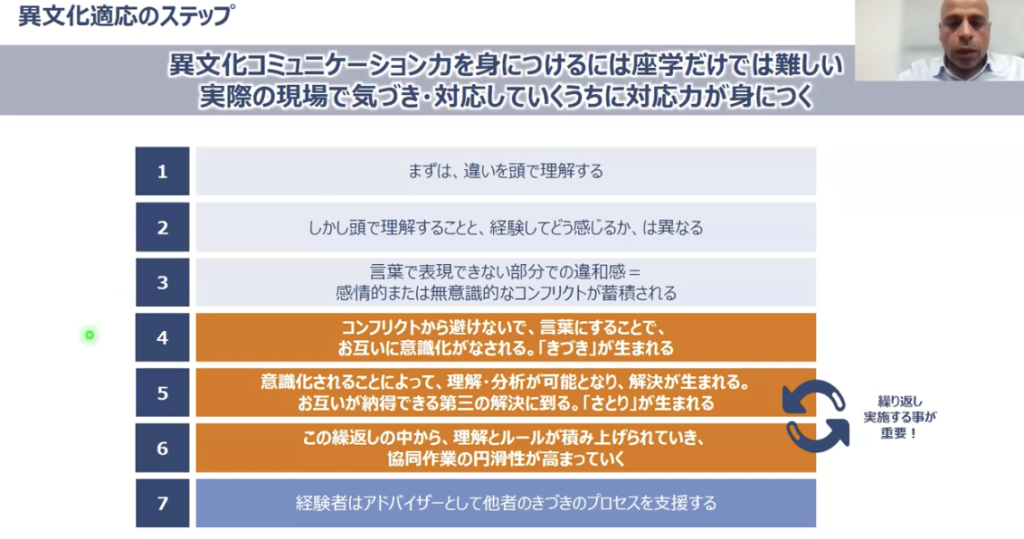

もちろん、文化を理解するだけではなく、現場での気づきや、それに対応するための様々な取り組みも重要です。問題が発生したからといって諦めるのではなく、繰り返し改善していく。この姿勢が、何よりも大切です。特に異文化コミュニケーションにおいては、時間がかかるものですから、繰り返し改善を続け、グローバルデリバリーモデルを成功に導くことが、肝要であると考えています。

一言で申し上げるなら、異文化コミュニケーションを実践し、異なる文化を受け入れるためには、マインドの変革が必要であるということです。

まとめると、

– 異文化を前提としたプロジェクトマネジメント

– コミュニケーションの責任がどこにあるかの認識共有

– 細やかなプロセス管理と継続的な改善

これらが成功のカギだという点です。日本とインドだけでなく、多国籍なプロジェクトでも通用する考え方だと思います。では、皆様からの質問をお受けします。

5. 質疑応答

Q: インド企業が発注側で、日本企業が受注側となる開発案件では、どういった課題が起こりますか?

ジャエーシュ:コミュニケーションの密度や時間感覚、意思決定方法などに注意が必要です。私が関わったボーダフォン社の案件では、インドの通信事業者が主体で日本側がアジャイル的に対応した結果、試行錯誤を繰り返す中で上手く進められた例があります。

Q: 過去の日本向け開発で、文化の違いによる失敗事例は?

パンカジ:北米向けしか経験のないエンジニアが日本案件に携わり、要件定義が少ないまま見積もりをした結果、工数が当初の3倍になったことがあります。しかも、それでもお客様は満足されなかった。やはり日本は「行間を読む」ことが前提の文化なので、認識のズレが大きくなるんですね。解決策としては日本文化を理解しているブリッジメンバーを置いたり、短期間でも現地へエンジニアを呼んで交流を深めたりすることが有効でした。

Q: 技術用語の理解に差を感じることはありますか?

パンカジ:たとえば日本では「Make(作る)」という表現が多用されますが、インドではソフトウェア開発においてはあまり使いません。日本では安定技術を好む一方、インドは新技術の採用に積極的です。略語を使うことが多いのも日本の特徴ですね。「スクリーンショット」を「スクショ」と言うなど(笑)。

Q: 日本のIT技術者がどんなマインドセットを持てば、グローバル開発に溶け込めるでしょうか?

パンカジ:世界標準(グローバルモデル)をきちんと理解したうえで、日本向けにカスタマイズされたアプローチを見直すことも大事です。

Q: インドの企業と協業して良かったと思う点は?

ジャエーシュ:品質に対する考え方の違いを実感し、学びを得られたのは大きかったです。実際に会って話すと、エンジニアの根本的な部分は国が違っても変わらないと感じます。それが分かった時は本当に良かったですね。

どうもありがとうございました。